公開日 2024年10月25日

更新日 2024年10月25日

令和6年10月17日~18日に開催された,第46回全国公民館研究集会香川県大会に本村の公民館長及び各

分館長,事務局が参加しました。1日目の全体会では記念講演が行われ,2日目の分科会では「世代間交流」など

をテーマとした事例発表が行われました。研究会等の内容をピックアップしてお知らせします。

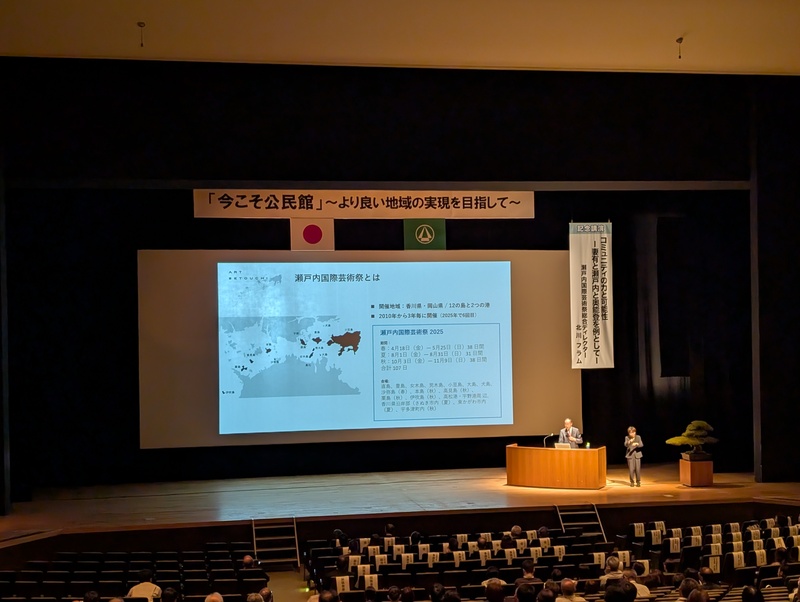

[記念講演]

演題『コミュニティの力と可能性 -妻有と瀬戸内と奥能登を例として-』

講師:北川フラム氏

・北川氏は東京芸術大学を卒業し「瀬戸内国際芸術祭」などにおいて総合ディレクターを務めており,地域コミュ

ニティをアートの魅力によって活性化する事業を企画し実施している。

・地方自治の効率化を目指した平成の大合併によって,様々な機会の集約化が進み,地域コミュニティの結集力は

弱体化した。

・新潟県妻有地区の「大地の芸術祭」の事例では,米の一大産地である妻有の棚田を生かしたアート作品の展示に

より,地域内外の人々の関心を集め,人流を生み出した。

・石川県能登地方の「能登の里山里海」の事例では,過疎は進行しているものの,世界農業遺産に登録されている

重要な農業地域で「奥能登国際芸術祭」を開催し,現代アートにおける世界的アーティストの作品を地域の自然

の中に設置することで多くの観光客が訪れ,移住者の増加に繋がった。

・「瀬戸内国際芸術祭」の事例では,香川県・岡山県の12の島と,2つの港で開催され,瀬戸内の豊かな海原を

背景に数多くの現代アート作品が設置されたことをきっかけに「地方に魅力を感じ移住に至る人も増えた。香川

県の男木島で長年休校になっていた小中学校が再開した。

・アートの魅力が地方に興味を持つきっかけとなっている。実際に現地を訪れた人の中には,アートだけではなく

豊かな自然にも魅せられて移住する人も増えている。自分はアートを用いているが,アート以外にも,地方に人

を呼ぶきっかけになるコンテンツはある。

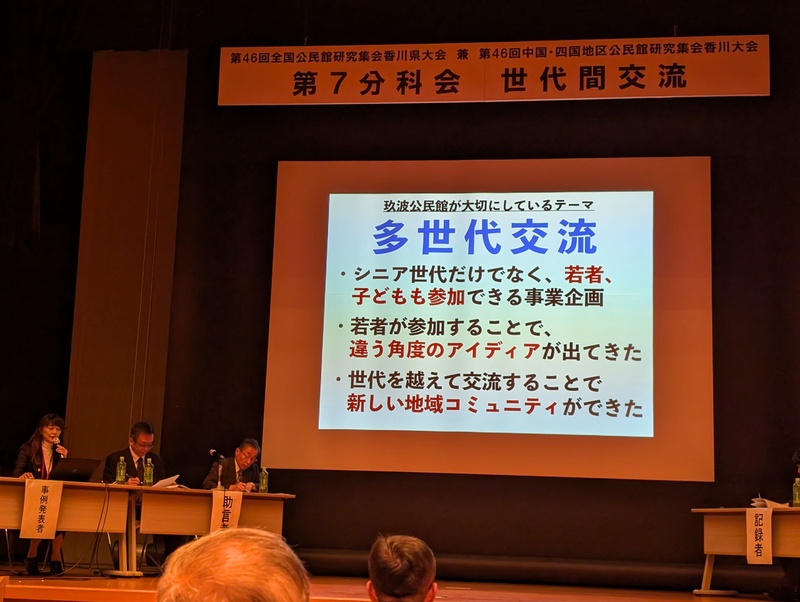

[事例発表Ⅰ:広島県大竹市立玖波(くば)公民館]

・人口流出が進み,公民館は貸館業務が主であったが,このままではいけないと奮起し,コミュニティの希薄化を

食い止めるべく住民参加型のイベントを開催している。

・イベントは,地域住民が公民館に集うカフェタイム,地域の人の人脈を生かした講演会,地域住民や地域で働く

方が参加するファッションショー,地元企業(化学工場)の方を講師とした子ども向け科学教室などを開催してい

る。

・イベントの参加者を増やすための工夫として,チラシ作成や配布,掲示はもちろんのこと,イベントに来てくれ

た方に次のイベントのチラシを直接手渡しして会話をしている。

・次世代にコミュニティを継続するために意識していることは,イベントの企画運営などを「次世代へバトンタッ

チする」のではなく「次世代と並走する」ということである。企画段階から学生や若年層に参加してもらってい

る。

[事例発表Ⅱ:愛媛県宇和島市立中央公民館]

・地域の子どもが大学進学を機に地元を離れていくケースが多く,次世代にコミュニティが引き継がれず衰退して

しまうことが懸案だった。そこで,小中高生の頃から地域への帰属意識と愛着を高めるための公民館事業を実施

している。

・事業の例として,地元出身者や企業人によるライフキャリア講演会,子どもが公民館の机や本棚の配置をデザイ

ンし,居心地のよい空間を作り,放課後に気軽に集まることができる場所を作るなど,「地元には安心できるコ

ミュニティがある」ということに気付き,誇りを持てる事業を実施している。