見渡せば山々に寄り添った田畑や人の営み

それらを照らす陽は眩しく、月は優しく、

傍らには川が流れ、山が鎮座する

ここ佐那河内村は、まもなく千年を迎える

一千年前から

人々は種を蒔き、田畑を耕し、

時代とともに作物や栽培方法を変えてきた

一千年前から

人々は隣人と語らい、家族と笑い、

時には不平不満を言いながらも

自ら暮らしを作り、「今」を生きている

川が流れるように、変化するべきは変化し、

山が鎮座するように、人々の本質は変わらない

大地の恵みに感謝を忘れず

余分があれば分かち合う

助けが必要であれば手を差し伸べ

恩は巡り巡って返される

ここに全てがあり、ここで生き続ける自信と覚悟

それぞれの顔に刻まれた平穏と満足

とある村人は言った

「自然に生かされて、地域に育てられとるんよ」

一千年の時をかけて「今」を積み重ねてきた

つづくむら 佐那河内村

村の花 シャクナゲ

村の鳥 ウグイス

村の木 スダチ

「国造本紀」や「旧事記」によれば、成務天皇の時代(2世紀)に御間都比古色止命〔みまつひこいろどのみこと〕九世の孫、韓世足尼〔からせのすくね〕が長国造(本県は大化改新まで北部の粟国と南部の長国に分かれていたとされる)となりましたが、その祖を祀ったのが本村の御間都比古神社と伝えられています。また、村内唯一の古墳である根郷塚古墳(安喜古墳)は窮窿式〔きゅうりゅうしき〕の忌部山型に分類されることから麻植郡との関わりが考えられています。

鎌倉時代になると、村内を貫流する園瀬川の下流部にある川西遺跡(徳島市上八万町)から鼻繰のある木材が出土しており、本村が材木の生産地だったことがわかります。なお、勧善寺(神山町)にある嘉慶2年(1388)の奥書をもつ大般若経に「佐那河内主蓮寺」とあるのが本村名である「佐那河内」の初見になります。

江戸時代の村域には、寛文4年(1664)の「郷村高辻帳」に佐那河内村・中辺村・佐我村の三ヶ村があり、幕末の状況を示す「旧高旧領取調帳」では上佐那河内村・下佐那河内村の二ヶ村となっています。中辺村が上佐那河内村に、佐那河内村と佐我村が下佐那河内村に推移したと思われます。江戸時代には、藩主の御膳米の産地となり、さらに「阿波志」によると松茸や楊梅〔やまもも〕、宜母子〔すだち〕などを産していたようです。

明治22年(1889)の市制・町村制により徳島市が名東郡から分離独立し、大正15年(1926)に斎津村・沖洲村が、続いて昭和12年(1937)に加茂町・加茂名町・八万村が、そして昭和30年(1955)に新居町・上八万村が、さらに昭和42年(1967)に国府町がそれぞれ徳島市に合併したことから、これ以降は一郡一村が続いています。

現在は、国道438号線の整備にともなって徳島市への通勤が容易になったことから、兼業農家も多くなりましたが、米作のほかに、スダチやさくらももいちごなどの生産が盛んです。

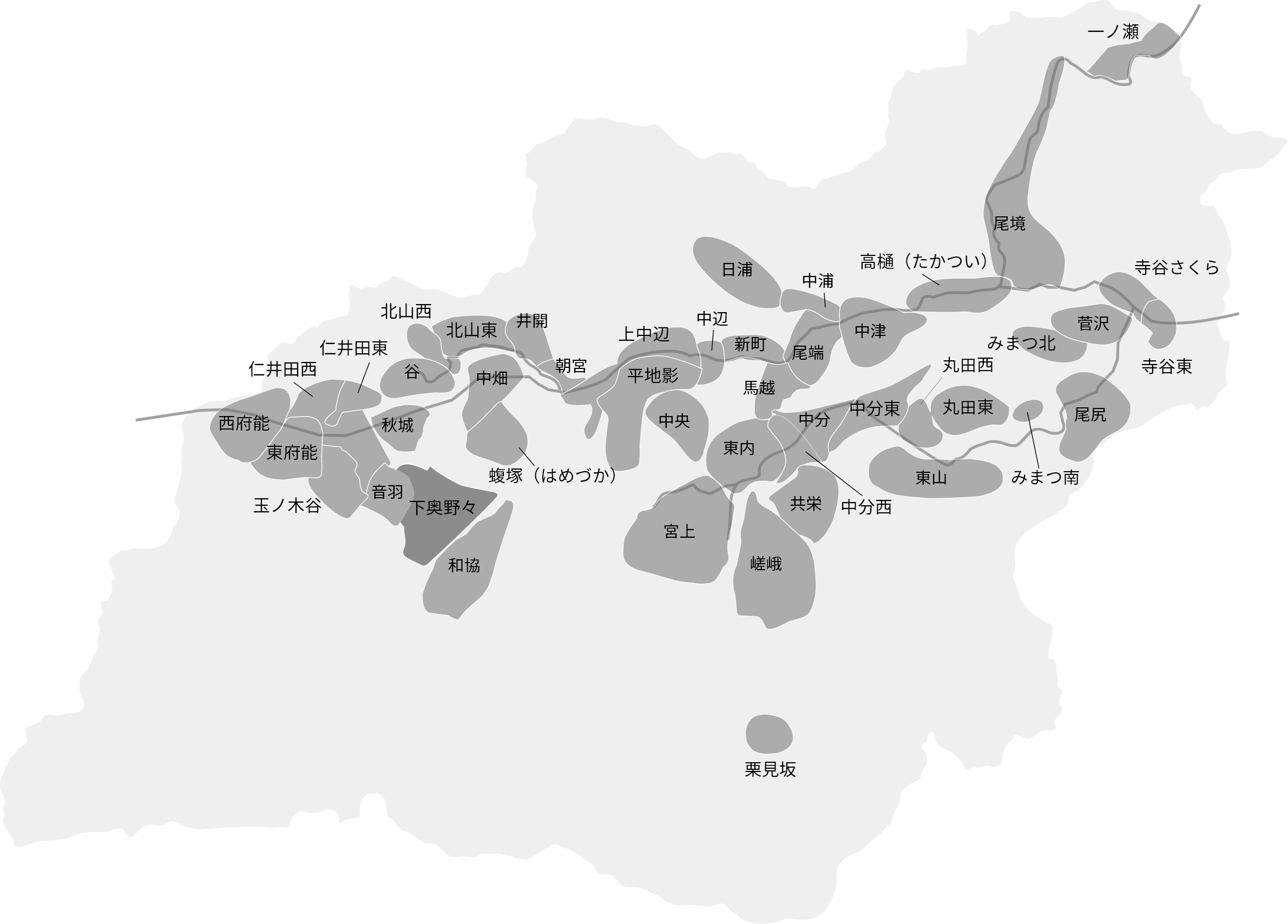

いわゆる自治会といわれるものですが、佐那河内には、全ての集落に常会があり、その数は47です。古くは、藩政時代の五人組の流れを汲んでいるといわれ、以前は納税や自治の改善の上で大きな役割を担っていました。現在では、毎月1回定例会が開かれ、行政や農協、地域行事などの連絡事項を周知し地域の合意形成をすると共に、同じ地域に住む人同士の大事なコミュニケーションの場になっています。